翻到莫名其妙写的无厘头文段,《对她说》调调。英西?大概……

另外这首歌真的当时听着也有些鸡皮疙瘩……

-

当歌者唱到一半时,安东尼奥抽抽发酸的鼻子,任何人看见他也不明白是因为哭泣过还是因为用手搓了太久鼻头忍住哭的缘故,反正他的鼻子已经红透了。十分滑稽。

坐在安东尼奥身边的人却像是从没眨过眼,聚精会神地倾听着歌者的呢喃,但是他的脸上浮现出奥古斯特·罗丹的思考者雕塑的表情,多么严肃庄重,或许气氛让他不得不板着脸。一个来自异地的旅人,一个来之前就没做过任何功课且不熟悉当地的语言,在每句歌词里都要咬文嚼字的旅者——他只听懂了鸽子,还有爱,还有咕咕咕,带着弹舌音,还有,哎呀哎呀。

毕竟,他不是毛姆。当然,他也不知道作这首曲子的主人并不是一个西班牙人。

而现在已经是凌晨,窗外开始慢慢结了霜冻。一丝丝的凉意窜入安东尼奥本来穿得就少得可怜的衬衫,他的破旧酒红色分不清是风衣还是什么的外套早就经不起这阵寒气。他再次抽抽鼻子缩了脖子。

“西班牙原来也有这么冷的时候。我从来以为这儿就算是冬天,温暖得只需要一件衬衫。”他蹙起略粗的眉毛,一顶褐色帽子在他脸上打下看起来就很危险的阴影,随时都能从大衣下拔出一把枪来。他放弃了对“哎呀哎呀”进行了无数个想象的解释,听上去就很天马行空,他放弃了,因为他还不懂西班牙语准确的意思,大家凝重的表情让他有些难受。

“得啦。”他说,“得啦,柯克兰。”他想了想耸耸肩。“就好像你以为戈雅一直都是画这些魔鬼面容似的。你太不了解了。”安东尼奥再次抽抽鼻子,这下又让人好奇究竟是不是因为冷空气的原因。

“那你呢,你了解多少?”称为柯克兰的人顿了顿,但他几乎忘记了他是在普拉多画宫认识的安东尼奥。他很快后悔自己问了个傻问题。他指节蹭蹭鼻尖,这是尴尬的表现。但是他看到他也顿了顿,轻声笑起来,如果不是因为这场“演唱会”,他估计捧着肚子大笑。而柯克兰先生呢,皱皱眉仿佛看着这个滑稽的红鼻子逗趣的样子,说实话,不好笑,一点也不好笑。

当然,亚瑟.柯克兰可是经历过严肃的场合,但这种严肃又莫名其妙地让人不得不动容的场合,他心里挣扎了很久。说不清楚这是什么感觉,就像在葬礼上。人们最动情的那一个总是眼泪在眼眶里不停打转。

“我觉得该走啦,他唱得真让我浑身感到发麻。”安东尼奥终于说出这句话,然后他们在人群里静悄悄地退出走进马德里的黑夜里。

那是一个最寒冷的一个夜晚,亚瑟至今都不记得后来发生了什么,从普拉多画宫开始他们才认识不过一星期,然后一张破损的马拉加明信片,一把公寓钥匙,一张地图,就这样走进了他的生活。

他们当然不了解彼此,从红鼻子的猜测开始就各自走了不少“弯路”,毕竟他不知道安东尼奥还有睡前必须画一张速写纸才睡,或者选择星期几来订为睡觉日,或者,他的食物“决斗与伤害”不过是培根和荷包蛋,他有在某个街头养了至少四五只流浪猫。

当然,他还是不了解这个人让他神奇的地方在哪儿。

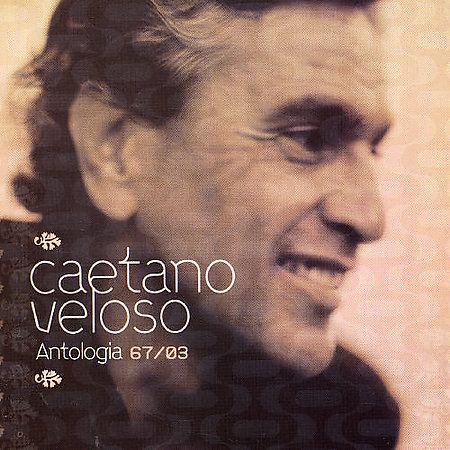

遗憾在于现在,他在充满酒精味的医院里,厌不其烦地描述他在今天发生的所有事情,翻开维洛索的专辑,虽然他就和不了解西班牙的冬天,戈雅的画一样不了解安东尼奥其实真正喜欢的不过是大卫·布斯塔曼特那一类摇摆舞动身体的歌曲。

当然,他也没了解那次让安东尼奥抽鼻子的那首鸽子讲了什么,除了哎呀哎呀。成为他叹气的习惯。